1. 漁龍館

天空像浸在水裡。這場少見的雨足足落了四天三夜,打從三天前,自西域邊疆運送貢品的車隊就停在了峽口。

山洪沖垮了本就破敗的棧道,偶有村民通行只得借道北面的孤雁山,這倒讓山腳的客棧佔去了便宜。

抬頭盡是鉛灰的天,在雨做的晦暝的簾幕裡,漁龍館硃紅的外牆是唯一一抹異色,儘管這抹紅也是褪色的。漁龍館的正門在這荒涼之地顯得大得蹊蹺,可窺見三十年前,尚未與西域交惡時此處的風光。

淅瀝雨聲中,依稀辨得有幽咽低迴的琴音自客棧內傳出。這是不常有的。

漁龍館內是另一種風光。幾大串破損的紅燈籠搖曳著,牆縫間風冷悽悽地吹入,攪得這橙光也渾沌。這橙黃燭火,高粱酒、劣煙夾雜肉腥味的空氣,不高不低的交談聲,嘰嘰嘎嘎作響的門和著嘲哳的二胡,竟悶得屋內二十多名老少些許燥熱。

“掌櫃從哪找來個拉二胡的?”一面色黝黑的壯漢像是與掌櫃熟絡,粗聲問。

“噫,撿來的瞎老頭。轟不走!”掌櫃假意壓低聲音,彷彿對方是聾不是盲,指著琴師道:

“上個月來吃口茶,就賴著不走了。討飯不去城裡,倒來這鳥不拉屎的山溝,有什麼毛病。”

曹掌櫃嗓子壞了,說話用的氣音,與他八尺身形極不般配。說話費勁,卻還老說。他接著抱怨二胡難聽,老頭吃白食,抱怨茶葉漲價,豪紳橫行,最後終又說起了孤雁山上的山賊來。

“可不是我瞎說啊,那山寨裡的山賊,個個力大無窮,就上個月,把那知縣僱的飯桶殺得片甲不留,哈哈,真漲我們孤雁山的威風…… 要說這些山賊也都是好漢啊,自從他們把知縣老兒的頭往峽口那麼一掛,你猜怎麼著,再也沒哪個不要命得敢來這收稅了!”

“到底是土匪,窮兇惡極,你猜他們收拾完當官的,會不會找你打秋風?”

又有人說:“聽說段王爺要接手西南這塊兒了,火麟衛正在北面剿匪呢!”

“呸!王爺養的赤毛犬罷了,吃皇糧的畜牲哪會有刀尖舔血的亡命之徒兇!”掌櫃容不得滅山頭威風,儼然把自己跟山賊當作了一家人。

那人故意抬槓:“你又見過了?”

“老六你顛對我不是?”曹掌櫃卻不受激,側身靠向大堂角落一張桌子,“外地來的公子,你說說,是我們孤雁山的綠林好漢厲害,還是那狗王爺的什麼紅狗衛厲害?”

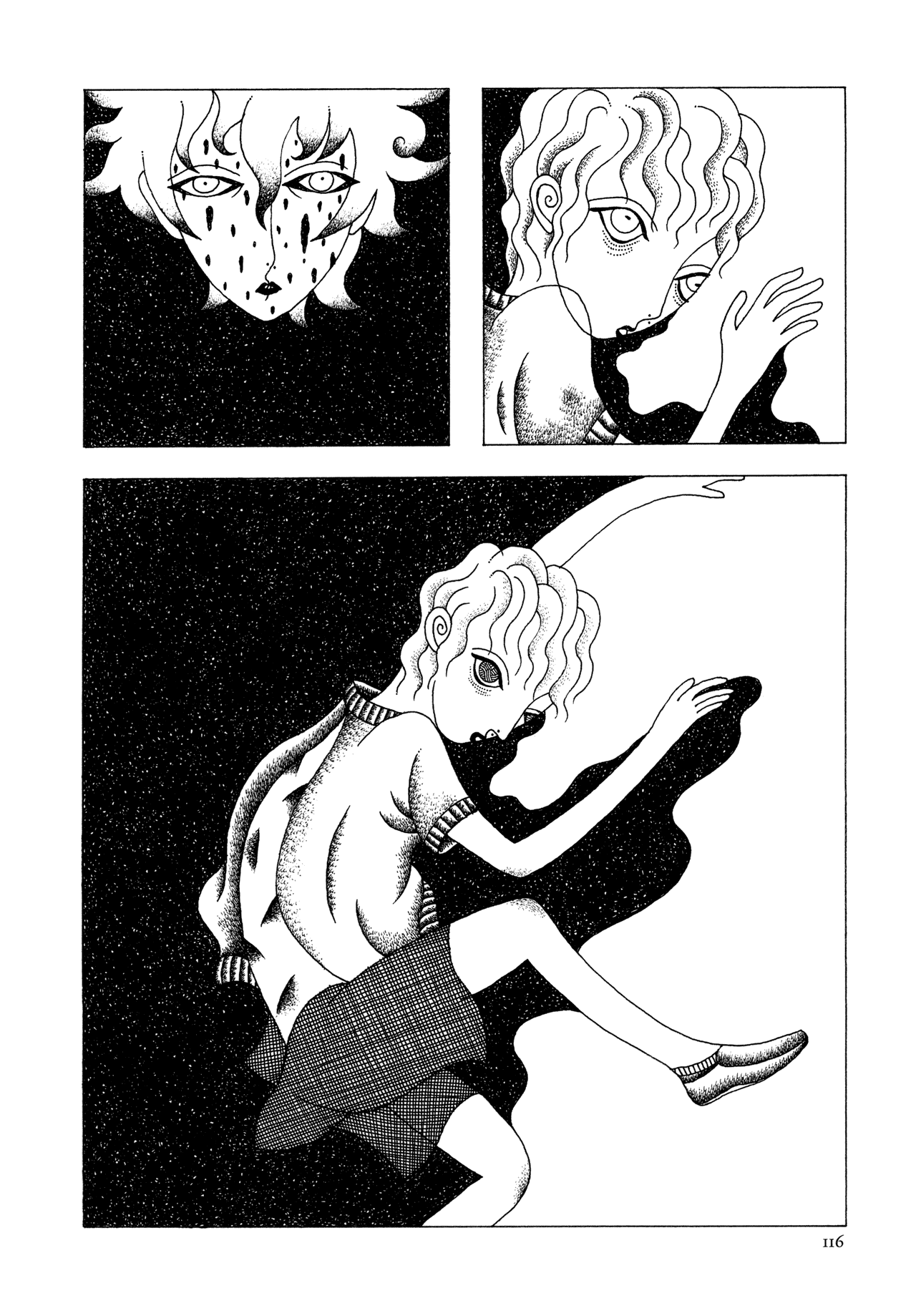

那桌邊只坐了一人,說是“外地來的”絕不錯,這公子與這漁龍館的一切是那樣的格格不入,像是仙鹿誤入了鬣狗窟。他起先沉默坐著,少有人注意,這一抬頭,四周的目光就貼了上來。

昏黃的燭光浸到他臉龐,被鍍上一層盈白,如一塊美玉點亮了碎石爛泥。

白,一身皮膚和衣衫白得像這荒蠻之地從未落過的雪;黑,一雙眼眸黑得像頭頂雲層中藏著最響雷鳴的寒光。

打他一進屋,曹掌櫃的目光就不住往這兒飄。也不怪他們盯得熱切,這一窮二白的地方,女人少,除了老嫗,只要不是歪瓜裂棗,早被做官的霍霍完了,又哪見過這般神仙樣的人,叫旁人往邊上一靠,都醜惡得像土匪。

這公子未答他,只是低頭喝了口冷茶。曹掌櫃也不尷尬,繼續操著他的破喉嚨嚷:“這山寨裡有一使雙刀的好手,人稱快刀黑虎。公子可曉得?半年前有一批商隊打下邊過,被山賊攔下。偷運私鹽,都是搏命的人,但在刀下連一刻鐘都沒撐住。那快刀黑虎雙臂一揮,血濺八方,知道為什麼不?兩把快刀從不同方向朝脖子“咔”——地一劈,人的腦袋呀,就打著轉兒飛上天,血迸得東南西北到處都是!”

周圍人不屑地發出噓聲。掌櫃也不惱,滿臉諂媚地朝著那人:“公子也習武罷,肯定知道我沒扯謊。公子路過小店,要往何處?”

眼光直勾勾地打量著對方的腰身。腰窄但挺直,鶴一樣,坐著又沉穩如松,倒真像是習過幾天武的。只是腰間沒瞧見半件兵器,只有一柄被雨浸溼的油紙傘倚著,烏黑傘骨硃紅紙面,摺痕處是金線勾著繁密的朱雀紋飾,暗示著主人的尊貴。

“我自北邊來,去山後頭做生意。”

眼見美人回應,周圍人愈加興奮,正打算進一步詢問,大堂的木門“砰”地叫人踹開。三條黑色人影泥鰍般從人群中滑過,在中間的方桌坐定。為首一人低聲喝道:“掌櫃的,來四斤牛肉,一壺燒酒。”

眾人的目光頓時被吸引過去。為首的男人身軀如鐵塔一樣,兜帽下的半張臉也被雜亂的鬍鬚掩著,身後兩位一胖一瘦瞧不出性別。三人的身體包裹在反著水光的皮製雨衣之下,散發著和漁龍館其他人不同的,溼冷的危險氣息。而更令人矚目的,是他們身後掛著的三杆長槍,木杆被漆成大紅色,槍頭上還殘留著未被雨水洗淨的血。

“三位客官,山村小店,哪兒來的牛肉,只有幾隻野雞…您看?”曹掌櫃緊張地訕笑著,心道這幾位莫不是前來剿匪的火麟衛。

“不礙事。抓緊上就成。”

掌櫃通知了廚房後,又轉過身小心地問:“您是從金臺段王爺那兒來,還是…”唯恐方才的唾罵叫他們聽著了。

“放屁!我們豈是火麟衛那群閹狗能比的!”

這話倒是汙衊,火麟衛是段王爺養的私人護衛隊,傳聞暗殺、偷竊、陷害什麼髒活都幹,成員也大多是俊美青年,因此坊間傳出他們的活還得幹到王爺床笫上這類的流言風語,之後又傳成了火麟衛都是閹人。總之鐵塔男自覺受了不得了的鄙薄。

“哎呀呀——對不住對不住,客官息怒!”掌櫃雙腿屈著連忙作揖,“是小人有眼不識泰山。那,想必,您是這山上來的好漢吧。”

鐵塔男不置可否,卻道:“我倒是聽上面說,這兒已經有火麟衛的人比我們先到了。”

此話一出,眾人無不驚惶。這小小客棧中,竟容下了這麼多勢力,真不負“漁龍”之名。

這時人群裡有聲音說,自己曾聽聞火麟衛裡有一擅使樂器殺人的老人,內功入弦,琴音能震得三公里內的鳥兒七竅流血。

說罷,盲眼琴師身邊的人一下子跳開,全都死死盯著這個在客棧拉了半個月琴,來歷不明的陌生老人。

“… …”

“我就說,真是個賣藝的,怎麼可能拉得這麼難聽!”

“喂老頭,你到底來這兒想幹嘛?”

可這老人此刻好似不僅瞎了,還聾了,半睜著一對混濁的青光眼,對外界毫無反應,全然沉浸在自己嘔啞嘲哳的二胡聲中。鐵塔男決定試他一試。

角落裡,白衣公子自剛才起就沒再吭聲,他覺得這屋內的氣氛愈發煩悶。他思忖著,那老頭身份尚且不提,若鐵塔男真是山匪,自己得伺機出手,若是別的什麼…

屋內太窄,鐵塔男只能半攏著長槍,走近琴師,小聲地問道:“老爺子,我是新知縣找的鏢人,上面讓我來跟你剿匪吶!”

眾人都沒料到,摧殘了大家半宿的聲音瞬間戛然而止。盲人琴師向鐵塔男的方向轉動腦袋,像一臺將鏽未鏽的機器,他緩慢伸出手指,顫巍巍地指向對方身後,道:

“山匪…不就在這兒嗎?”

“!!!”

鐵塔男猛地瞪大了眼睛,可還沒來得及回頭,就聽見兩陣疾風嗖嗖向他襲來,好像有什麼溫熱的液體濺到了他眼裡。是他脖頸裡的血吧。

“咔”的一聲後,他覺得自己的身軀前所未有的輕盈。

這時,他總算看清了,是曹掌櫃。與方才獻媚的小人嘴臉不同,此刻的曹掌櫃面似修羅般猙獰,手持兩把染血的砍刀,雙臂交叉著,快如殘影。他的頭顱打著旋兒,騰在大堂空中,把血濺在下邊或驚恐或振奮的一張張臉上。

這漁龍館的掌櫃,竟就是那山賊快刀黑虎!

白衣公子大驚,正欲起身逃跑,只覺得雙腿一麻,眼前的景象像被蒙上了一層蛛網,忽暗忽明。

他暗道一聲不好,原來自打一開始,自己就陷進這土匪窩了!他伸手,想去觸那把的紅傘,但還未碰到,便砰的一下,卸力倒在了地上。